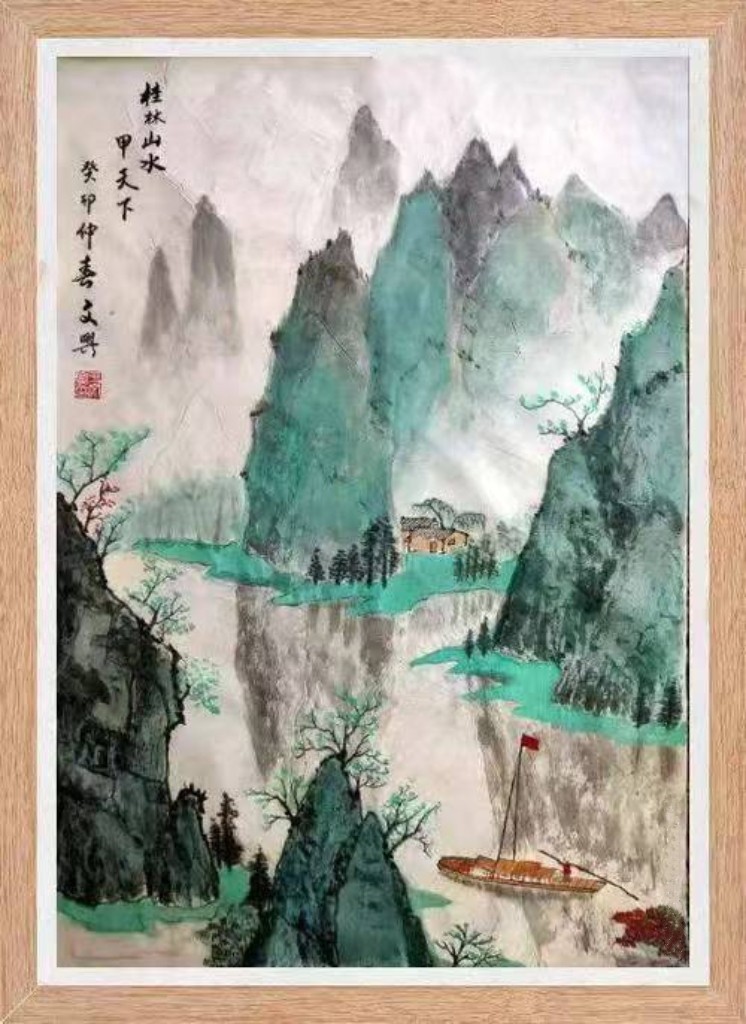

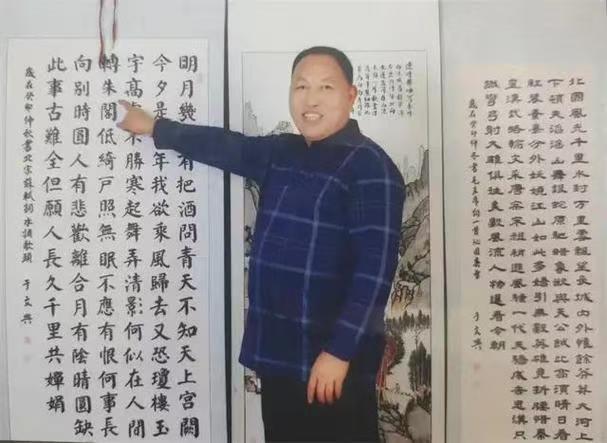

于文兴,字中亭,男,汉族。1964年2月生于山东省青岛平度市。现为一级美术师,中央美术学院书画系客座教授,中国东方文化研究会书法研究员,中国中央电视台CCTV《艺术名家》栏目组“特聘艺术顾问”,中国教育电视台水墨丹青书画院会员,北京中宣盛世国际书画院会员,青岛市书法家协会会员,平度市书法家协会会员,平度市美术家协会会员,环球旅游频道《美丽中国》栏目组特邀导师。

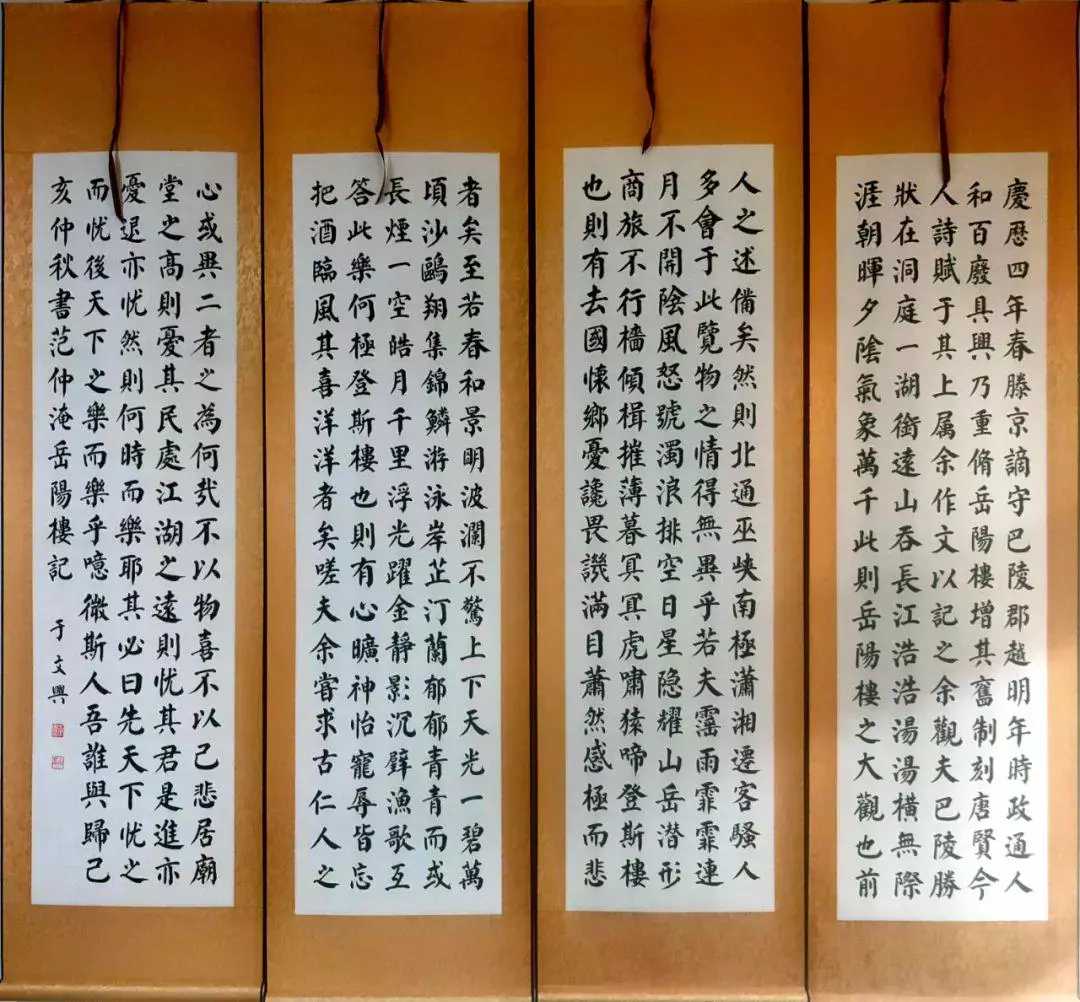

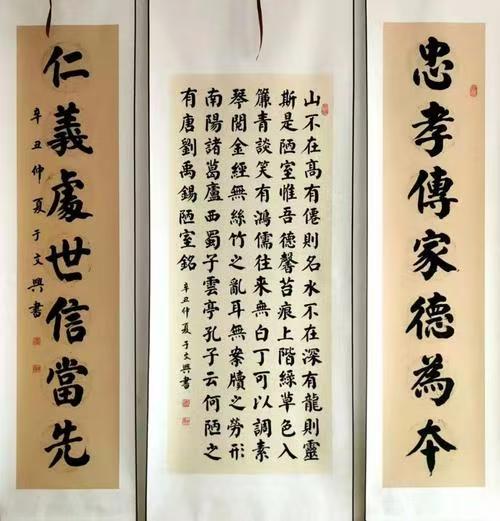

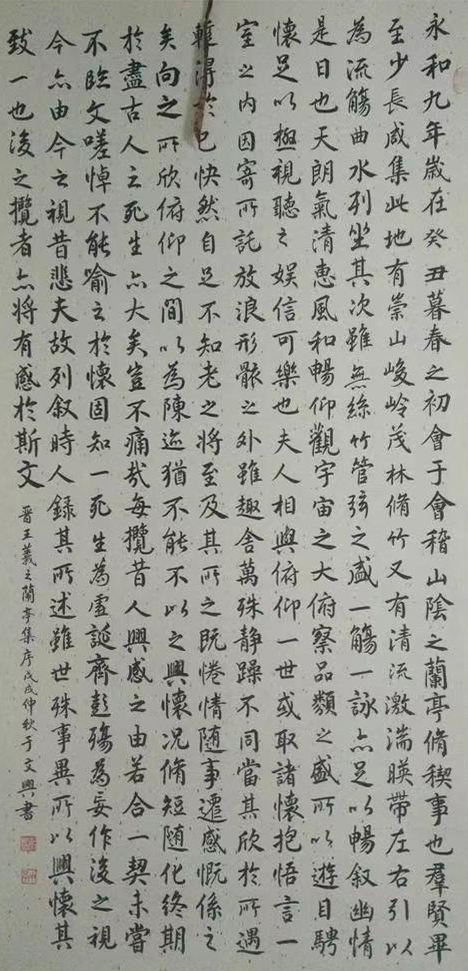

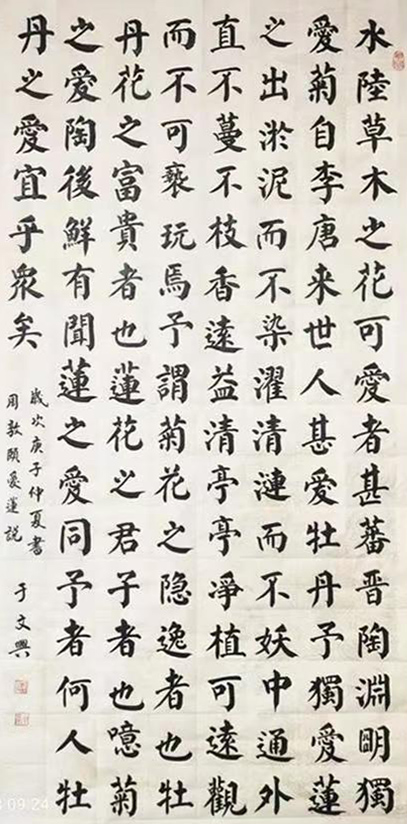

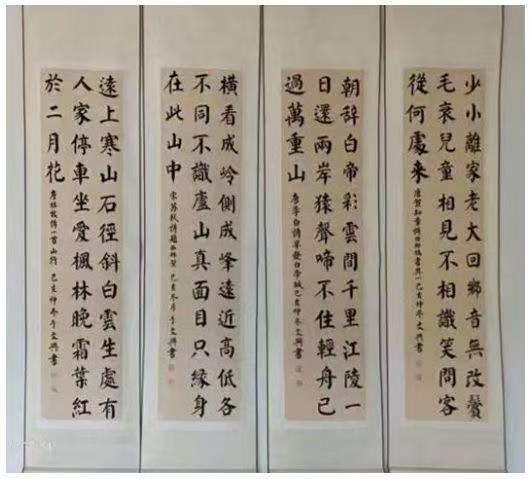

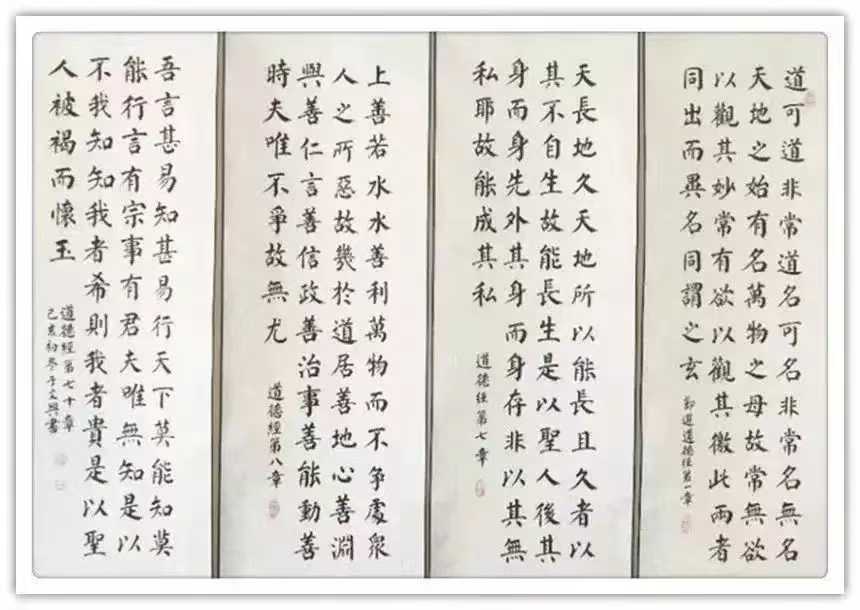

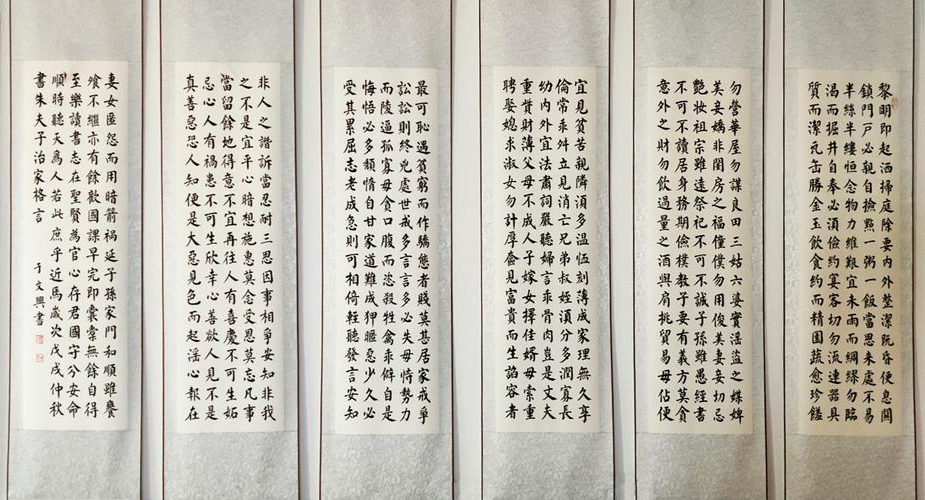

从小受于粒民老师和父亲于坚志的指导和影响,自颜、柳入手,进而临学“二王”,并通过学习先辈于松岩、于翔鸿以及清末何绍基等人的笔法,进一步领悟了传统书法的精妙。书法作品多次参加全国书法展赛。自2005年开始,主要从事书法教育和书法创作工作,是当地小有名气的职业书法家。

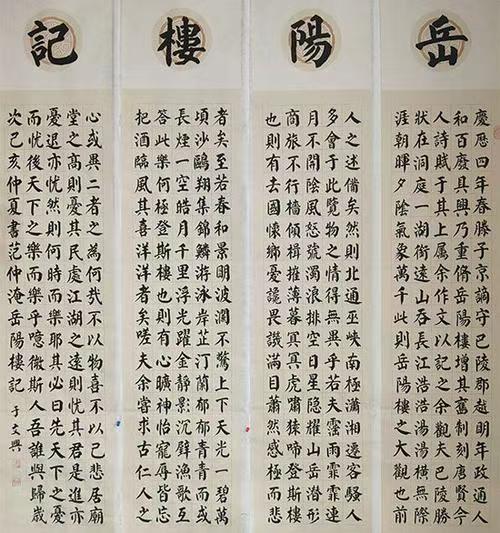

2005年9月参加“岳安杯”第一届国际书法作品展获“作品提名”奖,作品入编《中国书画名家名作典藏》。

2014年8月作品入选“洪平杯”第七届中国重阳书画展。

2015年7月作品入编由《中国书画导报》主编出版的《中国书画名家代表作年鉴》。

2017年6月荣获中国好品牌HAOBRAND艺术人物榜·影响力艺术人物。

2017年8月在第二届“书画传承奖”全国书画大赛中成功入围,荣获大赛书法成人组银奖。

2018年1月荣获首届“书法印象杯”全国书法、硬笔书法大赛毛笔书法三等奖。

2019年3月,正式被《中国邮册》收录。经主管部门严格审批,准予出版素有“国家名片”之誉的邮票、邮品、邮册。

2019年4月在华夏名家榜全国美术大赛荣获优秀奖。

2019年5月,被国际品牌名家百科编入中心特邀编入首批上榜(国际)品牌书法名家百科档案序列。

2020年3月入驻国家名人数据库。

2021年5月入驻全国书画人才资料数据库。

2021年6月,参加了“翰墨庆华诞·丹青颂党恩”“青岛银行杯”老干部书画摄影剪纸展。

2021年7月被授予“人民艺术家”荣誉称号。

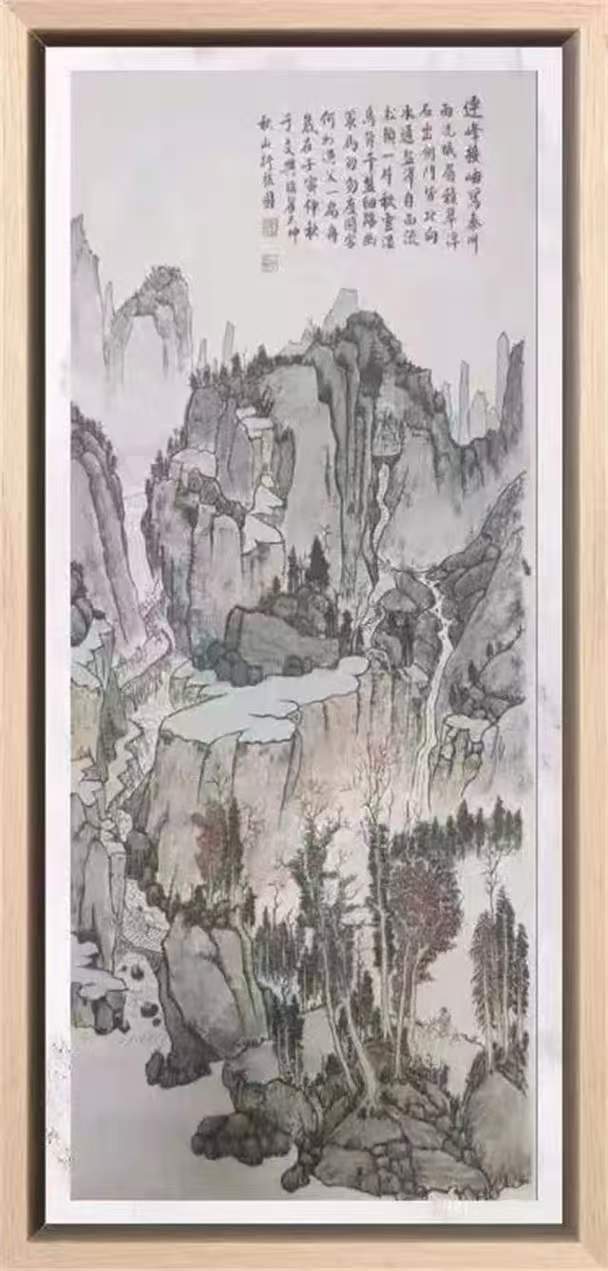

2023年2月作品入编中国书画出版社出版的近当代(清末——2022)中国美术史。

2023年3月刊登《书画艺术报》特刊。

2023年10月被授予“中国人民艺术家”荣誉称号。

2023年11月经国务外交礼品网评审委员会决定,授予“国务外交礼品师”荣誉称号。经国宾礼特供外事管理中心特邀担任“国家对外友好文化使者”。

2024年9月国宝级央新名人档案组委会特聘为高级顾问。

2024年12月在2024中俄友谊艺术展作品荣获金奖。

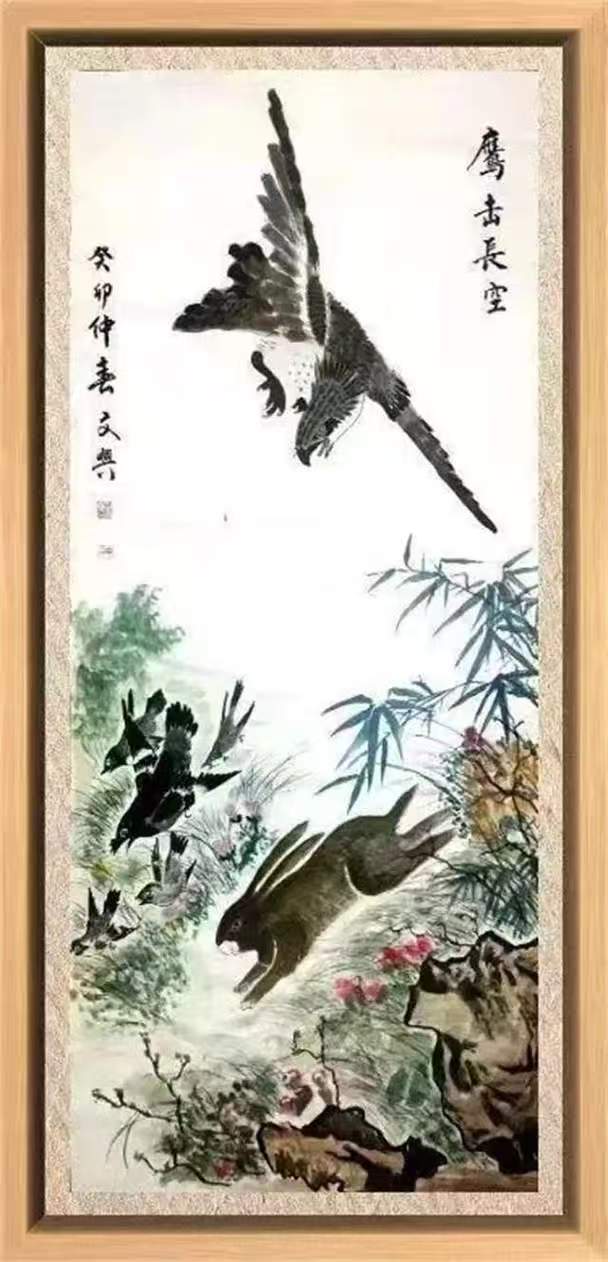

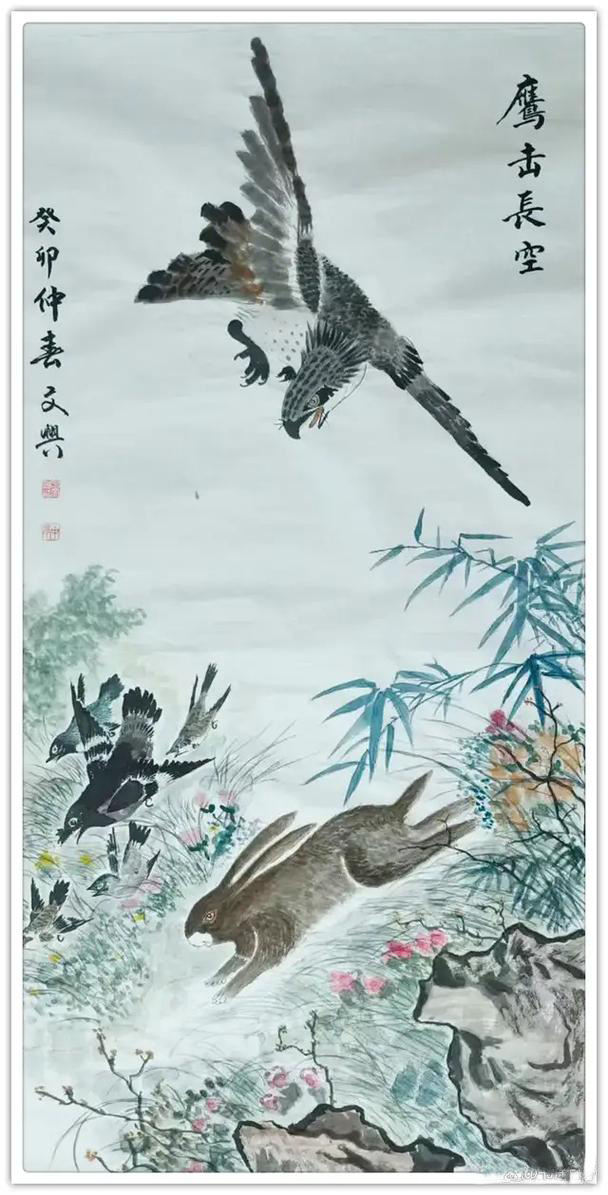

2025年8月作品《鹰击长空》在中国关心下一代工作委员会教育中心“闪耀中国全国美育教育成果展书画总展览”活动中荣获金奖。

墨海寻真:于文兴的书法人生与东方美学重构

在当代中国书法的浩瀚星空中,于文兴先生犹如一颗沉稳而持久的恒星,以其近六十载的笔墨耕耘,在传统与现代的交汇处开辟出一片独特的艺术天地。这位出生于山东平度的书法家,其艺术轨迹不仅是个体才华的展现,更是一部浓缩的中国当代书法发展史,折射出传统文化在时代变迁中的顽强生命力与创新活力。

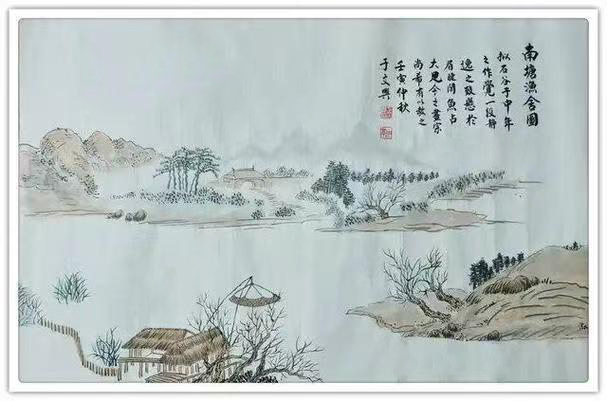

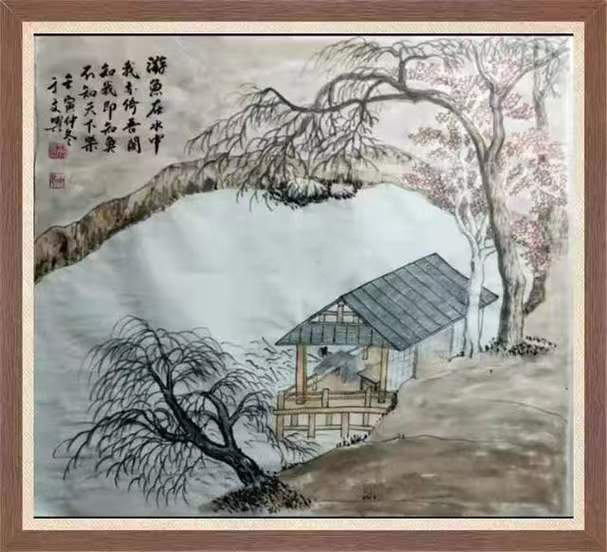

于文兴的艺术启蒙扎根于齐鲁大地的文化沃土。山东作为儒家文化的发源地,自古便是文脉绵长、书风鼎盛之处。于文兴自幼受教于于粒民老师与父亲于坚志,这种家族与师承的双重熏陶,为他奠定了坚实的传统基础。从颜真卿的雄浑宽博到柳公权的骨力遒劲,再从“二王”(王羲之、王献之)的飘逸灵动到何绍基的奇崛生动,于文兴的学书之路恰似一条精准的书法史脉络重建。值得注意的是,他并非简单机械地临摹复制,而是通过笔墨与先贤对话,在点画转折间领悟中国传统美学的精髓——那种“技进乎道”的艺术哲学。

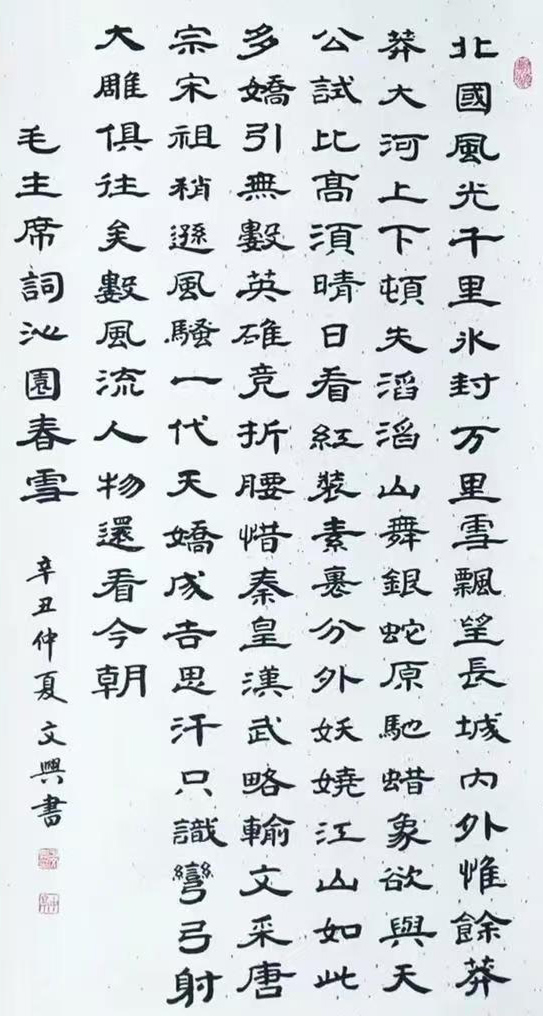

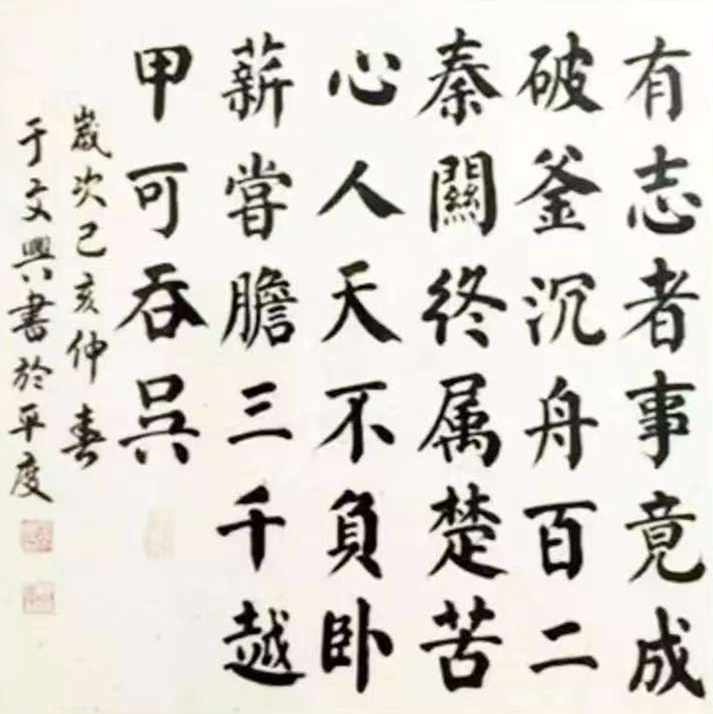

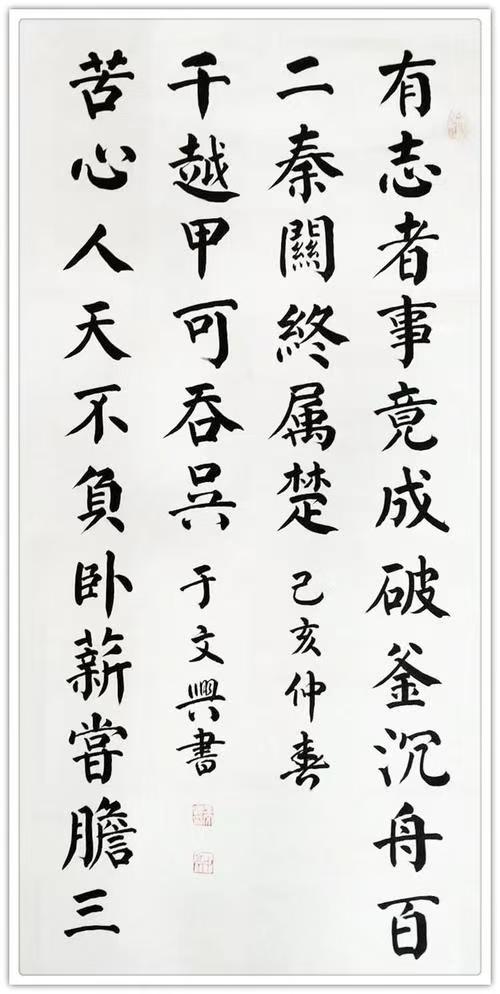

艺术突破往往发生在深厚的传统积淀之后。2005年成为于文兴艺术生涯的重要转折点,他开始专注于书法教育与创作,这标志着他从技艺锤炼向艺术自觉的转变。在这一阶段,于文兴不再满足于对传统的简单继承,而是开始探索个人书风的建立。他敏锐地意识到,真正的书法艺术不是对古人的机械复制,而是要通过传统笔墨表达当代人的精神世界。这一转变在他的作品集中得到充分体现——从早期追求形似到后期注重神韵,从技法展示到情感表达,完成了从“书匠”到“书家”的质变。

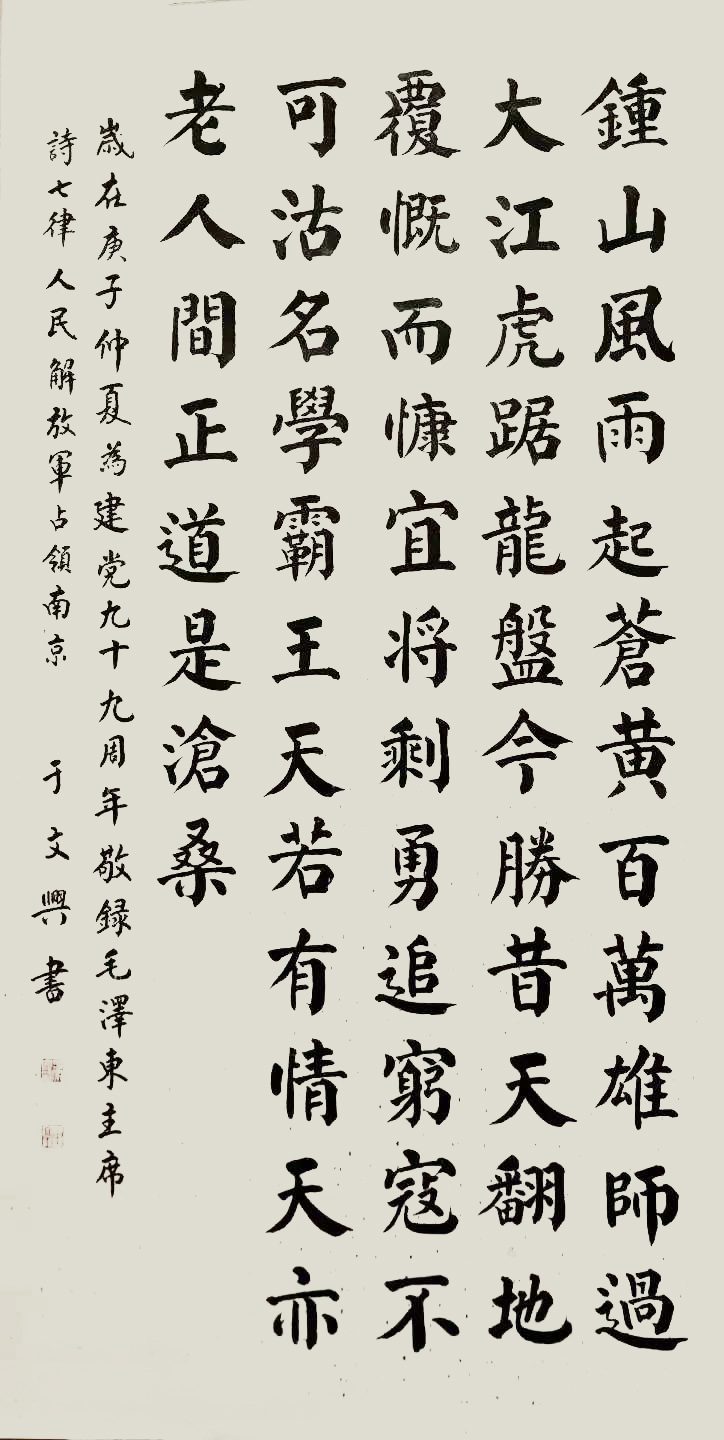

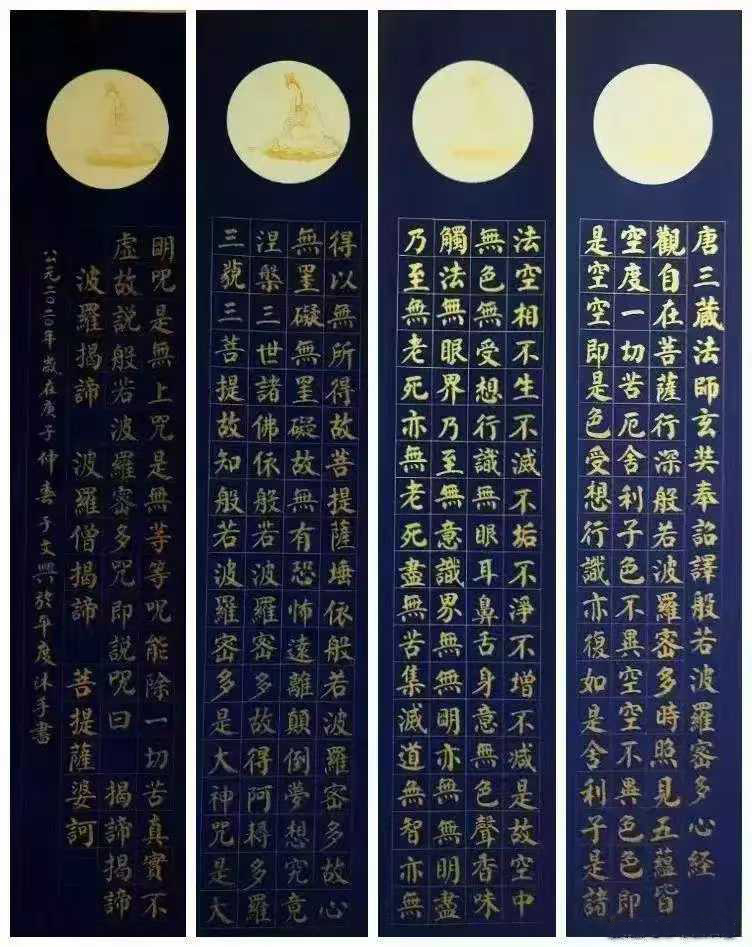

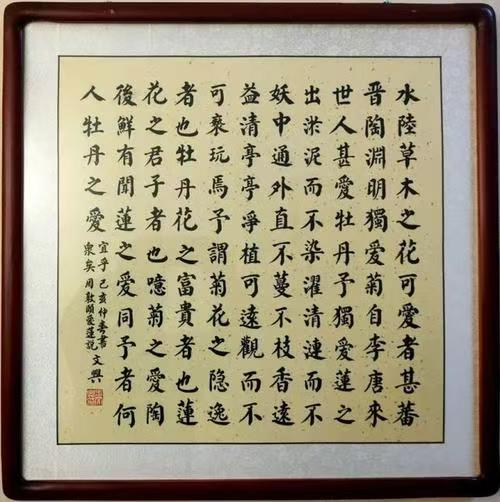

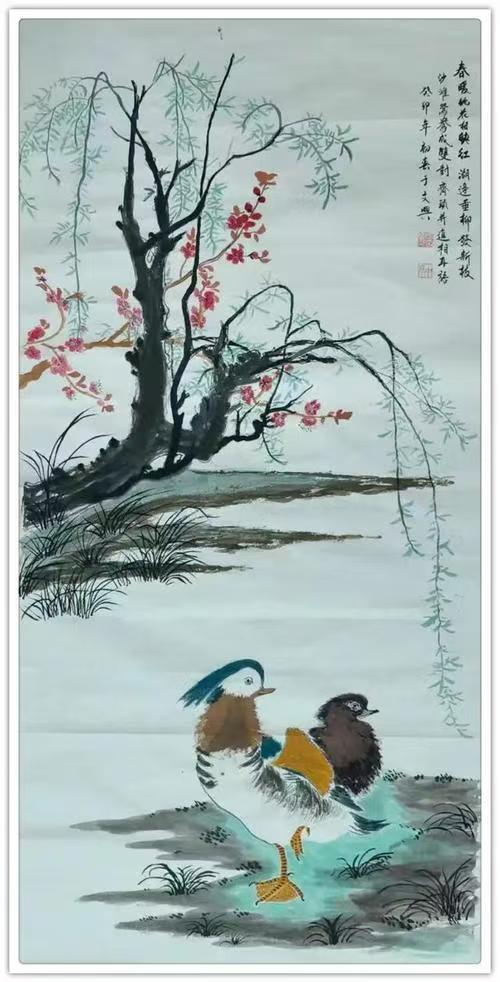

于文兴书风的独特性在于他将碑学的雄强与帖学的秀润完美融合,创造出一种刚柔相济、骨肉匀停的审美特质。观其作品,既能感受到颜体的正大气象,又能品味二王的灵动韵致,同时还有何绍基的生拙趣味。这种融合不是简单的拼凑,而是经过消化吸收后的自然流露,形成了“端庄杂流丽,刚健含婀娜”的独特风格。他的笔墨语言既有传统的法度严谨,又不失时代的个性表达,在规矩与自由之间找到了最佳平衡点。

中国书法艺术的核心在于线条的生命力,于文兴深谙此道。他的笔下线条宛如音乐旋律,起伏跌宕,富有节奏感。在楷书中,他追求“点如坠石,横如阵云”的力度美;在行草中,他又展现出“导之则泉注,顿之则山安”的流动美。这种对线条质感的极致追求,使得他的作品超越了单纯的文字书写,升华为一种视觉的诗学。尤其值得称道的是,他在墨法运用上的独到之处——浓淡干湿的变化自然生动,虚实相生的布局意境深远,充分展现了中国书画“计白当黑”的美学智慧。

作为中央美术学院客座教授,于文兴不仅是一位创作家,更是一位教育家和书法文化的传播者。他将自己数十年的心得体会无私地传授给年轻一代,这种文化传承的使命感,使他的艺术人生具有了更为深远的社会意义。在他看来,书法的价值不仅在于作品本身,更在于它作为中华文化载体所承载的精神内涵。正是这种文化自觉,使他的艺术创作始终保持着高雅格调与深厚底蕴。

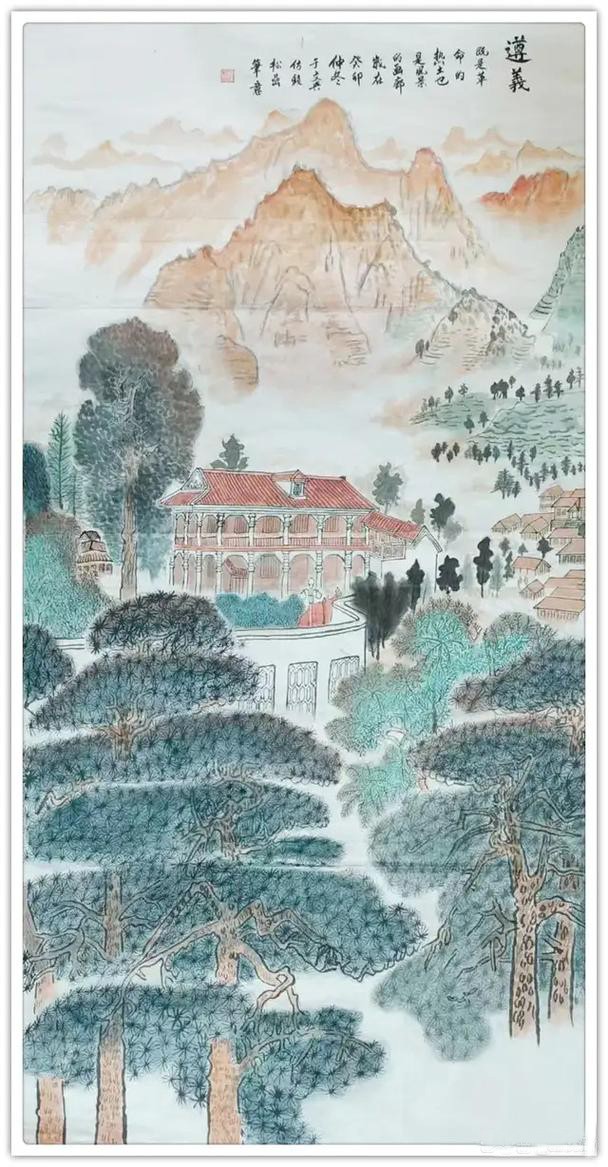

于文兴的艺术成就得到了广泛认可,从“人民艺术家”到“国务外交礼品师”,从国内展览到国际舞台,这些荣誉背后是他对艺术不懈追求的结果。特别是2023年被授予“国家对外友好文化使者”称号,2024年作品在中俄友谊艺术展荣获金奖,标志着他的艺术已经超越国界,成为中外文化交流的桥梁。值得注意的是,于文兴始终保持着山东人特有的朴实与谦逊,在荣誉面前从未迷失方向,而是将其转化为继续探索的动力。

在数字化浪潮席卷全球的今天,于文兴坚持以最传统的艺术形式表达最当代的情感,这种文化定力尤为难得。他的作品入编《中国美术史》,被《中国邮册》收录,不仅是个人的荣耀,更是传统书法艺术当代价值的彰显。在键盘输入逐渐取代手写的时代,于文兴用他的笔墨证明了汉字书写的不可替代性——那不仅仅是一种沟通工具,更是一种修身养性的方式,一种文化身份的体现。

纵观于文兴的艺术人生,我们看到了一位书法家对传统的敬畏、对创新的勇气、对文化的担当。他的艺术之路启示我们,真正的艺术创新必然建立在对传统的深刻理解之上,而传统的生命力也恰恰依赖于与时俱进的创新。在全球化与本土化交织的复杂语境中,于文兴的书法艺术为我们提供了一种文化自信的样本——既不盲目排外,也不全盘西化,而是立足本土,放眼世界,在对话中寻找自己的艺术语言。

于文兴的墨海寻真之路仍在继续,他的艺术人生正如他笔下的线条,既有明确的轨迹,又充满无限的可能。在未来的岁月里,我们期待这位“人民艺术家”继续以笔墨书写时代精神,以作品传递文化力量,为中国书法艺术的繁荣发展作出新的贡献。毕竟,真正的艺术从来不是终点,而是一场永无止境的修行,于文兴正以他的执着与智慧,在这条道路上留下坚实的足迹。

文/张明